【体にいい砂糖はどれがいい?】健康安全な選び方とおすすめ5選

\ おすすめ砂糖5選へスクロール! /

スーパーに行くと、たくさんの種類の砂糖が並んで売られていて、体にいい砂糖はどれなのか迷ってしまいますよね。

そこで今回は、健康的で体にいい、安全な砂糖の選び方のポイント3つと、おすすめの砂糖5つをお伝えします。一般のスーパーに全部あるとは限りませんが、もし見かけたら手に取ってみてください。

「そもそも砂糖よりも、甘酒やハチミツ、みりんを甘味料に使った方が良い」という意見もありますが、今回は砂糖を使うとしたら、という前提で解説します。

↑このブログ記事で紹介している砂糖はすべて、実際に買って試しておいしかったものを紹介しています。よかったら参考にしてみてください。

体にいい砂糖の健康安全な選び方:ポイント3つ

体にいい砂糖を選ぶときのポイントはこの3つです。それぞれ、順番に解説します。

- 精製された白砂糖は選ばない方がいい

- 三温糖は精製された砂糖なので注意が必要

- 健康志向の方はGI値の低いてんさい糖がおすすめ

選び方1:精製された白砂糖は選ばない方がいい

精製された白い砂糖は、作る過程で不純物を取り除いているため、もともと茶色や黒色をしている砂糖が真っ白になります。

スーパーでよく見る「グラニュー糖」や「上白糖」などは「精製された砂糖」です。

精製された白い砂糖は、甘みがはっきりとして見た目も美しいのですが、不純物を取り除く間に体に必要なミネラルまで抜け落ちてしまっています。

きび砂糖やてんさい糖など、精製されていない茶色い砂糖を選んでみてください。

選び方2:三温糖は精製された砂糖なので注意が必要

三温糖は、見ためが茶色いので「精製されていない砂糖」だと思っている方も多いと思います。

しかし、三温糖も精製された砂糖の仲間。

原料糖から上白糖の結晶を取り出した糖液をさらに煮詰めて結晶化する過程の加熱により、茶色いカラメル色になるので、見ためが茶色くなります。

選び方3:健康志向の方はGI値の低いてんさい糖がおすすめ

健康に気を遣っている方は、GI値の低いてんさい糖がおすすめです。

精製された白い砂糖は、GI値が高く体への吸収が速いため血糖値が急上昇しやすく、その後血糖値が下がったときに体がだるくなりやすいです。

いっぽうで、精製されていない砂糖は、体への吸収が白砂糖に比べて遅いので血糖値の乱高下が抑えられます。

安全で健康・体にいい砂糖!栄養士おすすめの種類

安全で健康的・体にいい砂糖はこちらです。

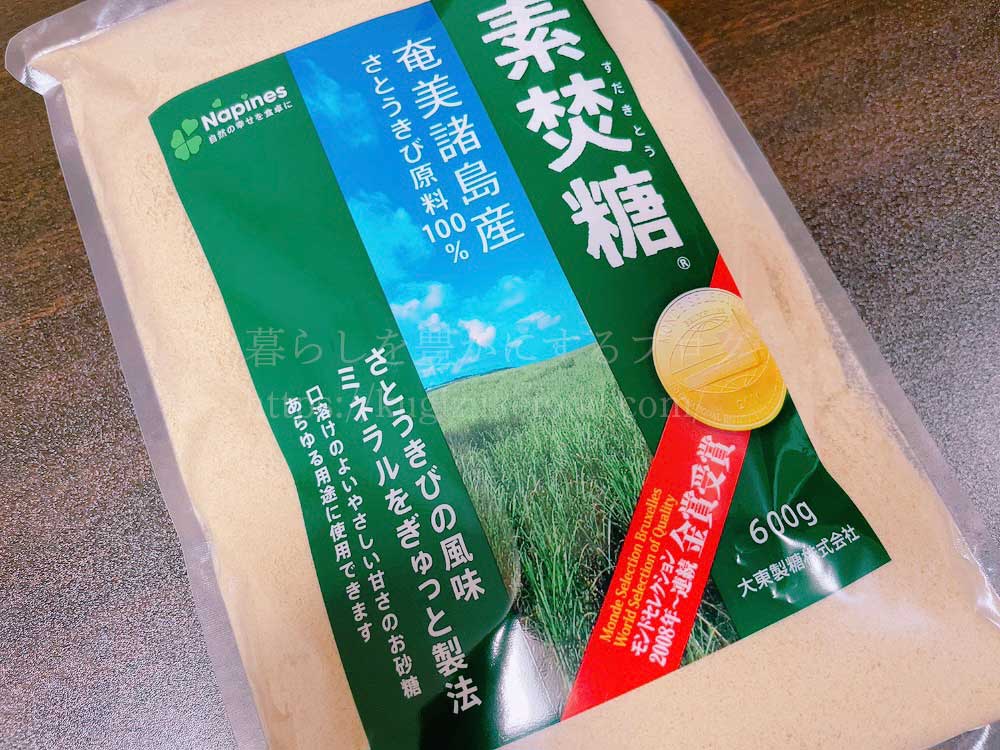

迷ったらこれ!コクがあり料理に使いやすい「素焚糖」↓

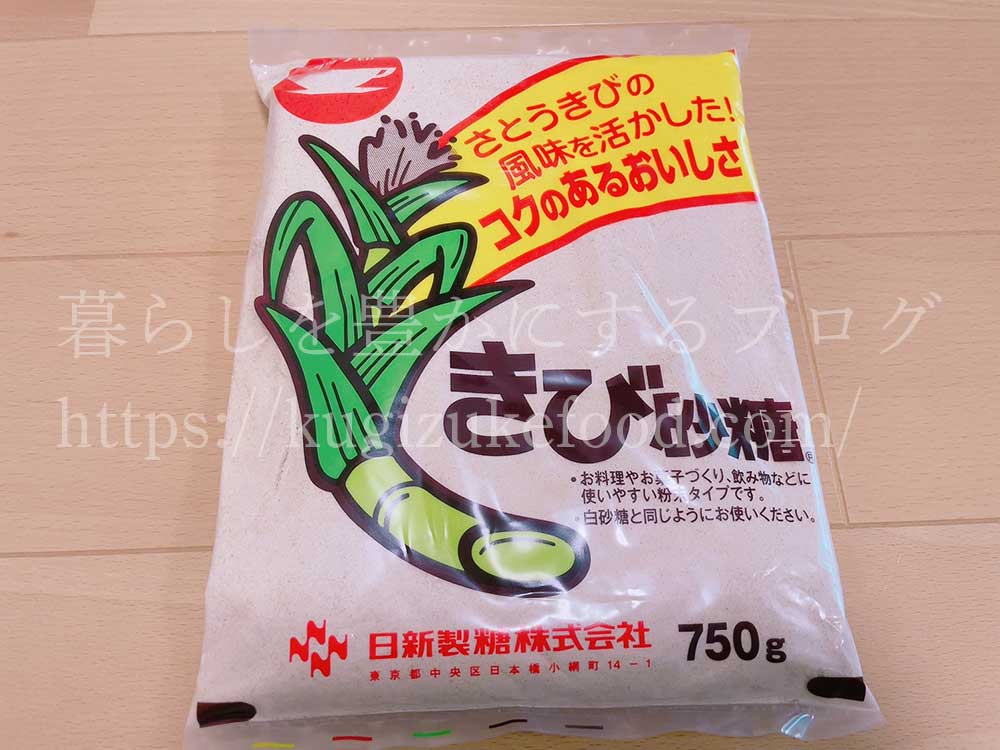

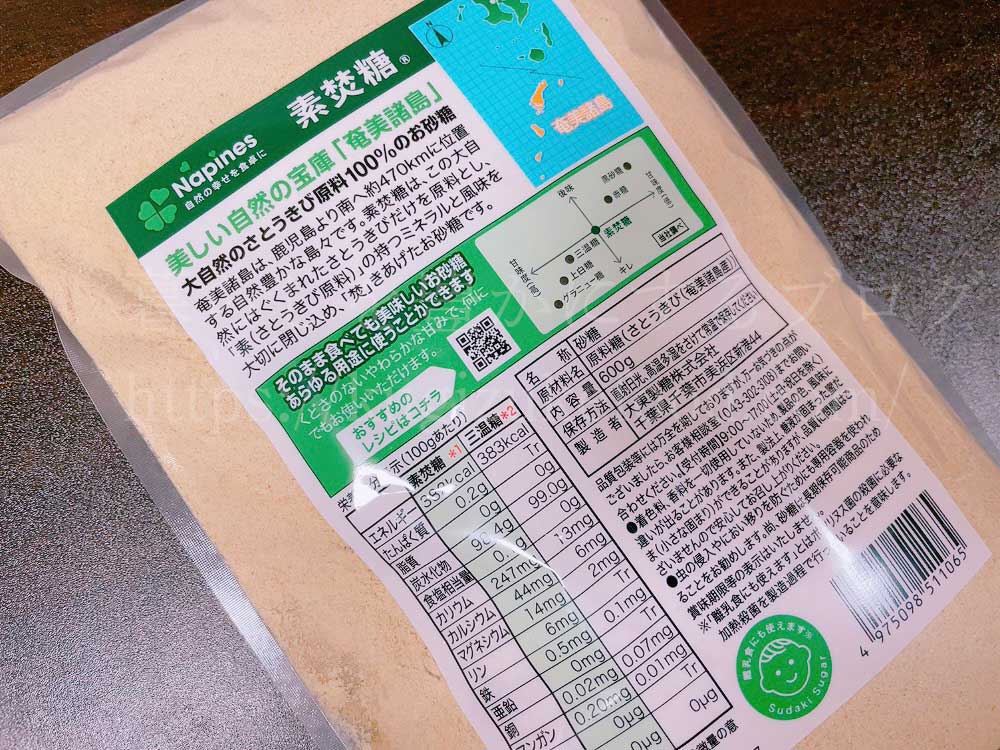

体にいい砂糖(1)素焚糖(すだきとう)

奄美諸島産さとうきび100%を使った砂糖です。

クセもなく、白砂糖よりもコクが感じられ、白砂糖を使っていた頃よりも砂糖を使う量が減りました。

体にいい砂糖(2)ゆうき市場の洗双糖

種子島産のさとうきびから作られた粗糖。上白糖、グラニュー糖などの精製糖に対して、この「ゆうき市場の洗双糖」は、ミネラルを残して仕上げているため、独特の甘い蜜の香りがあります。

料理やお菓子にはもちろん、コーヒーや紅茶などあらゆる用途に使用可能。さとうきびが光合成によって茎の中に作り出した自然の甘味が感じられる砂糖です。

体にいい砂糖(3)てんさい含蜜糖

GI値の低いてんさい糖の中でも、メジャーな商品です。大きめのスーパーなら売られていることが多いので、ぜひチェックしてみてください。

粉末タイプの砂糖で料理やお菓子作りなど万能に使えて便利。オリゴ糖も含まれているので腸内環境を整える一助にもなります。

体にいい砂糖(4)石垣島のおいしいお砂糖

沖縄の石垣島で、サトウキビから直接つくられた砂糖です。

前に沖縄に行ったときに、お土産屋さんでおすすめされたので買ってみたら、すごくおいしいし、Amazonの口コミも評判がよかったので家族にもおすすめしました。

体にいい砂糖(5)ホクレン てんさい糖

北海道産てん菜(ビート)100%でできた、自然でやさしい甘さの砂糖。腸内環境のビフィズス菌をふやすオリゴ糖が含まれています。

サラサラして固まりにくいのもいいところ。料理、お菓子作り、コーヒーなど、普通の砂糖と同じように使えます。

健康的で安全な、砂糖の選び方の3つのポイント:まとめ

ここまでの内容を振り返っていきましょう。

体にいい砂糖を選ぶときは、このポイントを押さえていればOKです。

- 精製された白砂糖は選ばない方がいい

- 三温糖は精製された砂糖なので注意が必要

- 健康志向の方はGI値の低いてんさい糖がおすすめ

体にいい砂糖(1)素焚糖

体にいい砂糖(2)ゆうき市場の洗双糖

体にいい砂糖(3)てんさい含蜜糖

体にいい砂糖(4)石垣島のおいしいお砂糖

体にいい砂糖(5)ホクレン てんさい糖

調味料検定を受験した感想は「【調味料検定の難易度と勉強時間】テキスト問題集で独学してみた!合格率」をご覧ください。

栄養学や食事、料理のことをもっと詳しく学びたい方に、おすすめの本をまとめました。今回の記事とあわせてチェックしてみてください。

>>【全部読んだ】栄養学と食育勉強・独学おすすめ本27選・趣味わかりやすい